小口径人造血管构型优化

人造血管用于血管的旁路及再造手术已有四、五十年的历史。虽然大尺寸人造血管的临 床应用已取得很大成功,但小口径(口径<6mm)人造血管的临床应用还面临许多问题。主 要是由于小口径血管血流量和流通面积都很小,极易形成急性血栓而堵塞整个血管。这便是 为何小口径人造血管至今未获成功的主要原因。

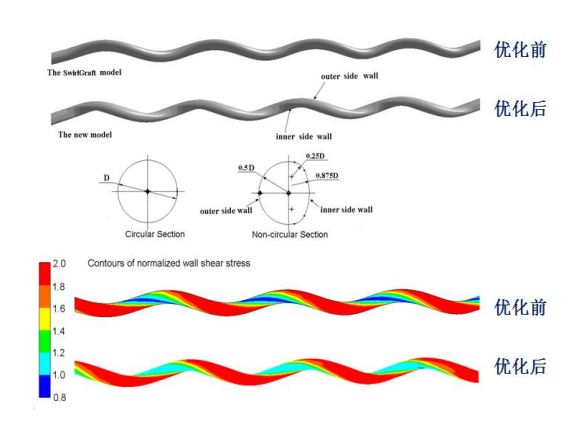

为了从血流动力学角度解决小口径人造血管的血栓堵塞问题,Caro 等首先发明了具有 螺旋形状的小口径人造血管 SwirlGraft,并对其进行了血流模拟和动物实验。动物实验的结 果令人振奋,使用螺旋型小口径人造血管可以明显提高血管壁面剪切力,在不增加血流量的 情况下实现对血管内壁的更有效冲刷,从而很大程度上避免血栓斑块的粘附与堆积。但是, 我们也发现了 SwirlGraft 模型在血流动力学特征方面存在的缺陷:沿螺旋型血管的内侧壁面 有一个低剪切力条带,该条带的对应位置在动物实验中最先形成血栓斑块。因此我们认为该 低剪切力条带会成为血栓形成的始发区域。

图:小口径人造血管壁面剪切力分布对比图

为此,我们将螺旋型人造血管原有的圆形截面形状优化为一种特殊的非圆形截面形状, 并进行了定常流条件下的血流动力学模拟,详细考察了截面形状改变对流态、壁面剪切力分 布、压力降、旋动度的影响。结果显示改进后的螺旋型人造血管可以在保持原有血流量不变 的前提下更加均匀地提高壁面剪切力,消除沿螺旋血管内侧分布的低剪切力条带。同时,截 面形状的改变也在一定程度上降低了血管内血流旋动度,增加了血液流过血管后的压力损 失。

此外,血管搭桥末端吻合部位非正常生理状态的血流现象(流动分离、滞止、漩涡等) 是导致该处发生内膜增生和再堵塞的重要原因。而旋动流可以使得吻合部位的血流趋于平 稳,有效改善血流动力学环境。如果在搭桥手术中采用本研究中所设计的新型螺旋型人造血 管,那么进入吻合部位的血流本身就呈旋动状态,对改善吻合部位的血流动力学环境将有积 极的意义。

本研究成果是采用血流动力学原理对血管植介入器械进行构型优化的成功案例。对于完 善心血管器械设计流程(血流动力学评价)、优化现有构型设计具有重要意义。本成果已获 得专利并发表在国际人工器官联盟官方杂志《Artificial Organs》,被国内外同行多次引用。